バイオマーカー研究の急成長とその意味

バイオマーカーは、つい30年前までは「健康診断の指標」としての位置づけにとどまっていました。例えば、炎症が進むとCRP値が上昇するとか、飲酒する人ではγ-GTP値が下がらない、といった具合です。つまり「健康状態のバロメーター」として利用されてきた歴史があります。近年は、その意味が少し変わってきていることにお気づきでしょうか?とくにがん領域では Her2 や PD-1/PD-L1、認知症ではアミロイドβ や リン酸化タウ といった分子が注目され、創薬標的としての挑戦や成功例が相次いでいます。

感染症のように「外敵」が明確な病気では、病原体は目印(マーカー)であるばかりではなく、薬の標的そのものです。これが医学の歴史において、感染症から先に解決されてきた理由です。外敵に対しては戦略が立てやすいからです。(代表はワクチンと抗生物質という巨大な成功例)ところが、がんや認知症のように「身体の内側から静かに始まる病気」では、原因を単純に抽出することができません。「発症現場」は誰にも目撃できないからです。そこで研究者が次にとるべき現実路線は、真の原因にこだわる以上に、できるだけ上流にある特徴を見いだし診断や創薬に役立てることです。この発想から、Her2やリン酸化タウのような分子が「疾患理解のカギとなるバイオマーカー」として認知されるようになりました。

たとえばHer2に対する抗体薬「ハーセプチン」や「エンハーツ」が乳がん・胃がん患者の治療に劇的な効果をもたらし、PD-1Lに対する抗体薬「キートルーダ」が様々ながんに対する抑制機能を発揮する事実は、バイオマーカーが「診断の指標」にとどまらず「創薬の原動力」に昇格したことを物語っています。近年は、これらを「分子標的医薬」と呼び、バイオマーカー探索を推進する機運が高まっています。

バイオマーカーとは何かもう一度考えてみる

バイオマーカーとは、「細胞や分子レベルで正常と区別できる要素」です。医学においては「病気を見える化・定量化する」ための出発点であり、創薬においては「薬が作用すべき相手」を定義する最初の一歩となります。

疾患に深く関わる分子を特定することが現代創薬の必須条件です。薬物の結合相手は必ず何らかの分子であることが前提となった以上、人体を分子単位で理解する研究が進みます。20世紀までは、研究者の着眼と偶然によって発見された分子がバイオマーカーとして採用され、Her2やPD-1が代表的成功例でした。21世紀に入ると、探索手法はゲノムやプロテオーム解析へと広がり、網羅的アプローチが主流となりました。その成果としてリン酸化タウのような新たな候補が見出されましたが、それでも多くの疾患では「決定的なバイオマーカー」が見つかっていません。がん領域だけを見ても、膵がん、胆管がん、肺小細胞がん、グリオブラストーマ、甲状腺未分化がんなど、確立したバイオマーカーが存在しない難治性疾患は多数あります。神経変性疾患や自己免疫疾患に至っては、さらに手がかりが乏しいのが現状です。

一方で、逆のストーリーも存在します。標的分子が共通しているために、異なる疾患に同じ薬物が有効なケースです。トファシチニブ(tofacitinib、商品名 Xeljanz®)は免疫細胞におけるJAKシグナル阻害剤ですが、もともと 関節リウマチを対象として Pfizer によって開発された後、潰瘍性大腸炎などに適応が拡大しました。JAKシグナルを共通作用点とする薬剤がアトピー性皮膚炎にも適応され承認範囲が広がっています。共通する標的分子の機能が、疾患の枠を超えて有効に働いたためです。このエピソードからも、バイオマーカーの発見が、医学や創薬にとって決定的な役割を果たしていることがご理解いただけると思います。

バイオマーカー発見の新しい方法論

分子構造とはアミノ酸を構成する原子の位置関係のことです。原子は波長の短い電子線かX線でしか見ることはできず、光では見えません。電子顕微鏡機かX線回折装置のような重厚なテクノロジーが必要になるので気軽にサーベイすることはできず、リアルな構造特徴を見つけ出すような方法論がありませんでした。

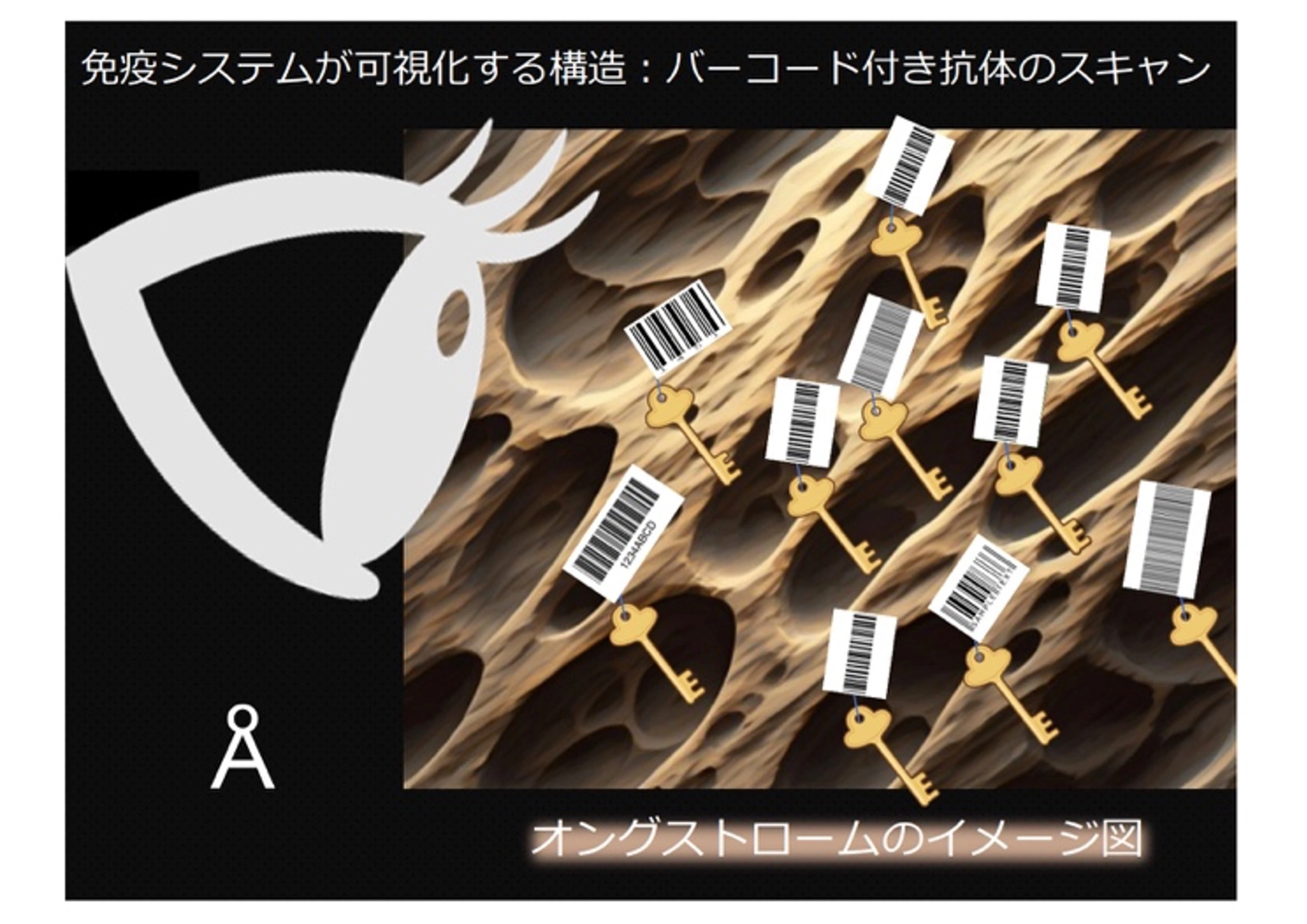

抗体は「抗原の特定構造を認識して結合する」という性質を持っています。「抗体がどこに結合したか」を手がかりにすれば、逆に疾患特異的な構造を浮かび上がらせることができます。そればかりか、抗体にはそのまま薬として活用できる利点があります。抗体を「物質」としてではなく「構造情報」として用いる方法は、カジュアルな素材を逆転の発想で利用した、いわば“灯台下暗し”のアプローチでした。

COGNANOは、超大量の抗体データを解析し、疾患特異的な構造をあぶり出す方法論を開発しました。「正常分子や細胞の構造には反応しないが、疾患分子や細胞には反応する構造認識」抗体を数理的に炙り出すことにより、バイオマーカーを発見する手法を開発し、IBMET®(Inverse Biomarker Exploring Technology) として体系化しています。

バイオマーカーはどのように進化するのか?

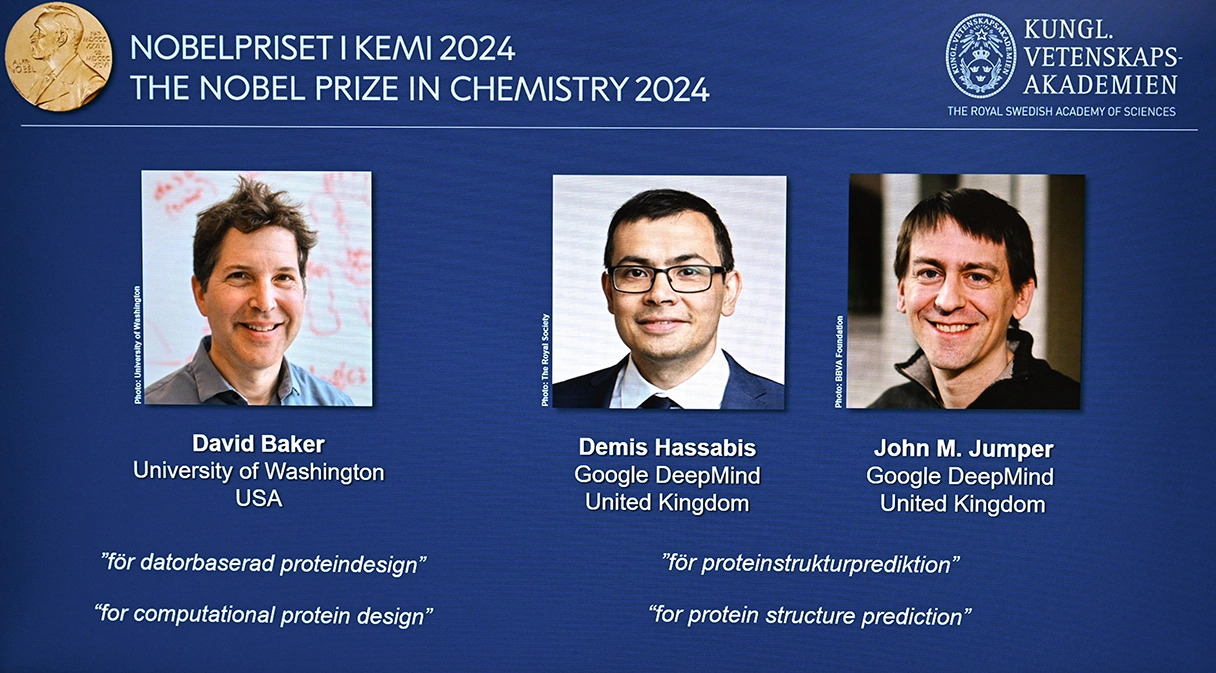

バイオマーカーの本質は、「疾患と相関する異常、特に分子レベルの異常を知らせること」にあります。疾患の指標として実用性が高いのは核酸とタンパク質の2つであり、とりわけ創薬標的としては歴史的にも運用面からもタンパク質が主役となってきました。「アミノ酸配列がタンパク質構造を決定し、構造こそが機能を決定する」というセオリーが創薬を支える中心命題です。この原理に基づいて、人類は構造生物学を進化させ、ついにはマシンラーニングアルゴリズムで構造を予測する地点まで到達したのでした。

では、AlphaFoldなどの構造予測アルゴリズムで、新たなバイオマーカーを見つけ出すことはできるのでしょうか?構造トレーニングデータには疾患データが極めて乏しいので、「疾患の構造特徴を言い当てる」予測はできません。

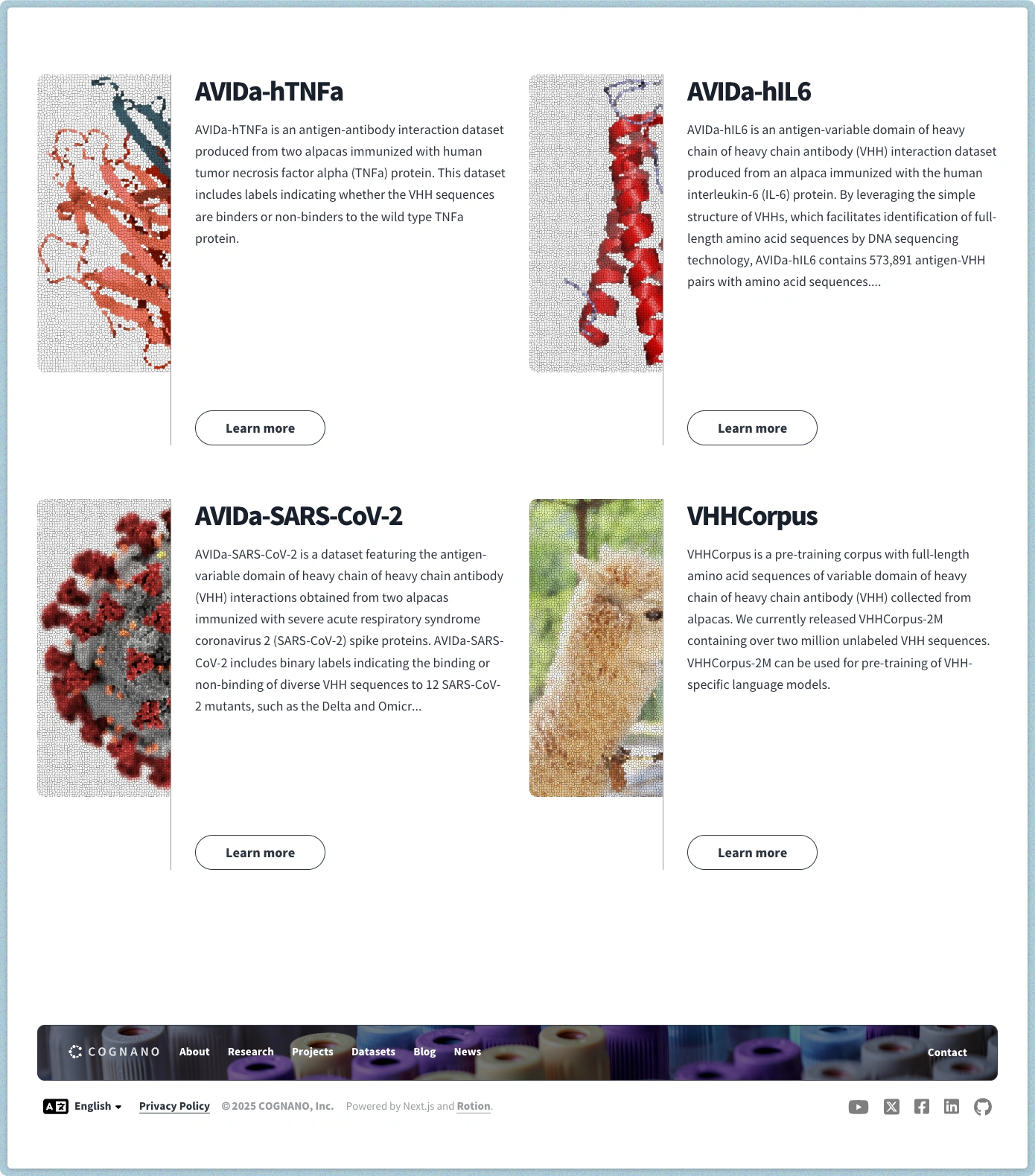

これに対しIBMETは、構造予測アルゴリズムよりも疾患原因に接近した考え方で、新たなバイオマーカーを発見する方法論です。抗体という薬側に属する情報を逆手にとり、新たなバイオマーカーを探索するエンジンであり、これまでの創薬スタイルを一変させるパワーを持っています。その実効性を試していただこうと、世界の研究者や製薬企業に利用いただける試供品を準備しています。COGNANOは膵がん組織でバイオマーカー性能を確認した抗体群を樹立しており、非営利の研究・公表を行うリサーチャーに対し無償で提供する予定です。

こうして得られる成果を集積することで、COGNANOは「構造バイオマーカー」という新たな概念を研究者と共有し、普及させていきたいと考えています。

AIと次世代創薬への挑戦

いまAIは生命科学に広く応用されています。AlphaFoldのような構造予測アルゴリズムは大きな進歩ですが、疾患標的が定義されない限り、創薬は始まりません。また、タンパク質には翻訳後修飾やIDP(構造未決定領域)の問題もあり、既存アルゴリズムには限界があります。

COGNANOは、アルパカを用いて疾患の特徴を持っていそうな細胞・分子を免疫し、免疫システムが生成した抗体群を解析することで、疾患特異的なバイオマーカー情報を抽出する独自手法を確立しました。これは世界でも稀有な「コンピューター支援によるバイオマーカー発見」の実例です。この特徴は分子構造に基づいているので、わたしたちはStructure-Omicsと呼んでいます。

Structure-Omicsによって発見できるバイオマーカーは、正確に言えば「分子名」ではなく「構造」です。これまでは標的の構造まではわからなかったので、分子名を頼りに創薬してきました。便宜上「目標を分子名に置き換えて」シーズ薬剤をデザインしてきたのです。その意味では、「分子標的」ではなく「構造標的」が正確な表現です。

VHH抗体を利用すると、数十億ピクセルの構造プローブとして機能し、標的を精緻に認識できる。VHH抗体の全配列はデジタル化されバーコードとして使えることから、Googleマップの番地登録のように、人体内の分子構造をデジタルマップとして構築することが可能となる。

いま私たちは AI創薬(エピトープ予測)コンペティション2026 を企画しています。テーマは「抗体が標的分子のどの微細構造(エピトープ)を認識しているかを予測するアルゴリズムのコンテスト」です。

抗体が結合する標的の地理的空間をエピトープと言いますが、現在のところ、エピトープ同定にはプロテオミクスやクライオ電顕などの重厚な技術が必要であるため、AIによる予測が待望されています。エピトープ予測という課題が解決されれば、従来の構造予測では見えなかった疾患概念や新しい創薬フローが生まれるでしょう。

COGNANOが提唱している「自動創薬」にとっても、最後のピースがハマることになり、ゴールに一歩近づきます。分子名を道しるべとする従来創薬の限界を突破する「構造標的医薬の実現」に向け、AIコンペに多くの方が挑戦してくださることを期待しています。

まとめ

本日は、バイオマーカーの話題をお読みいただきました。現代ではバイオマーカーは「疾患を理解する鍵」であると同時に「創薬の決定要件」です。バイオマーカーの構造情報に基づいた「構造標的医薬」は、これまで技術的に困難でした。COGNANOは疾患の特異構造を発見する新しい方法論を開発し、新たな創薬システムを築こうとしています。

健康の未来を切り拓くため、バイオマーカーの発見と活用はこれまで以上に重要な位置を占めていくでしょう。バイオマーカー予測の実現によって、AlphaFoldなどの構造予測アルゴリズムは、創薬フローの一部として大きな役目を果たせるようになります。マーカー抗体の公共配布とAIコンペにどうぞご期待ください。